El 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se tiñó de sangre. Lo que comenzó como un mitin pacífico del movimiento estudiantil mexicano terminó en una de las peores masacres de la historia contemporánea del país, con cientos de muertos y miles de detenidos a manos del Ejército y un grupo paramilitar conocido como el Batallón Olimpia.

A 57 años de aquellos hechos, la frase “¡2 de octubre no se olvida!” resuena en marchas anuales como un recordatorio de la lucha por la democracia y contra la impunidad.

El contexto: Un México en ebullición bajo el PRI autoritario

El movimiento estudiantil de 1968 no surgió de la nada, sino en un México marcado por el autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernaba desde 1929 con mano de hierro. Bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el país invertía 150 millones de dólares en los Juegos Olímpicos de ese año –la primera sede latinoamericana–, mientras reprimía sindicatos, campesinos y disidentes políticos. Un antecedente clave fue la represión de 1958 contra el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo, arrestado por “disolución social” bajo el artículo 145 del Código Penal Federal, un instrumento legal que criminalizaba la protesta social.

A nivel global, 1968 fue un año de revueltas: la Primavera de Praga, las protestas en París y el asesinato de Martin Luther King inspiraron a la juventud mexicana. Localmente, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), junto a profesores, intelectuales y amas de casa, demandaban reformas democráticas, mayor libertad de expresión y el fin de la desigualdad.

El detonante fue el 22 de julio de 1968, cuando una riña entre alumnos de escuelas rivales en el centro de la Ciudad de México escaló con la intervención violenta de la policía y el Ejército, violando la autonomía universitaria al irrumpir en la Escuela Vocacional 5 del IPN.

Esto unió a los estudiantes en el Consejo Nacional de Huelga (CNH), un órgano con delegados de 70 instituciones educativas. En agosto, presentaron un pliego petitorio con 10 demandas: derogación de los artículos 145 y 145 bis, abolición de los granaderos, libertad para presos políticos, indemnizaciones a heridos y destitución de jefes policiacos.

Marchas multitudinarias, como la del 1 de agosto liderada por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, con 50 mil participantes, y la “Marcha del Silencio” del 13 de agosto, con más de 100 mil personas, ganaron apoyo social a través de brigadas informativas.

Sin embargo, el gobierno respondió con escalada represiva: el 23 de septiembre, el Ejército ocupó la UNAM y el IPN, dejando al menos 15 muertos en Zacatenco según reportes internacionales.

La noche de la masacre: “Operación Galeana” y el Batallón Olimpia

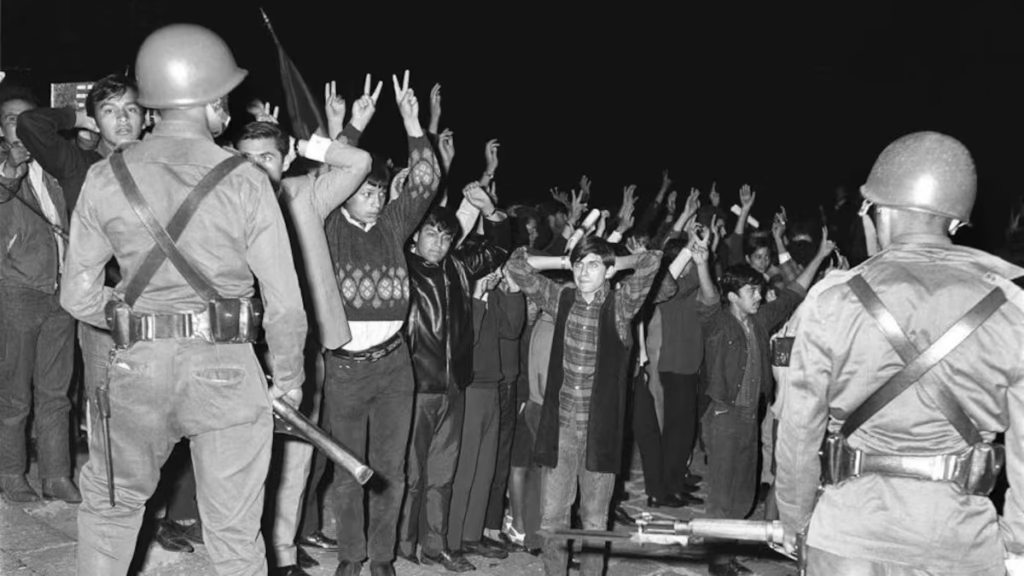

El CNH convocó un mitin en Tlatelolco para el 2 de octubre, con unos 10 mil asistentes –estudiantes, familias y simpatizantes– discutiendo el futuro del movimiento. A las 5:55 p.m., bengalas verdes se dispararon desde un edificio cercano, seguidas de una roja lanzada desde un helicóptero a las 6:15 p.m., señal para la “Operación Galeana”.

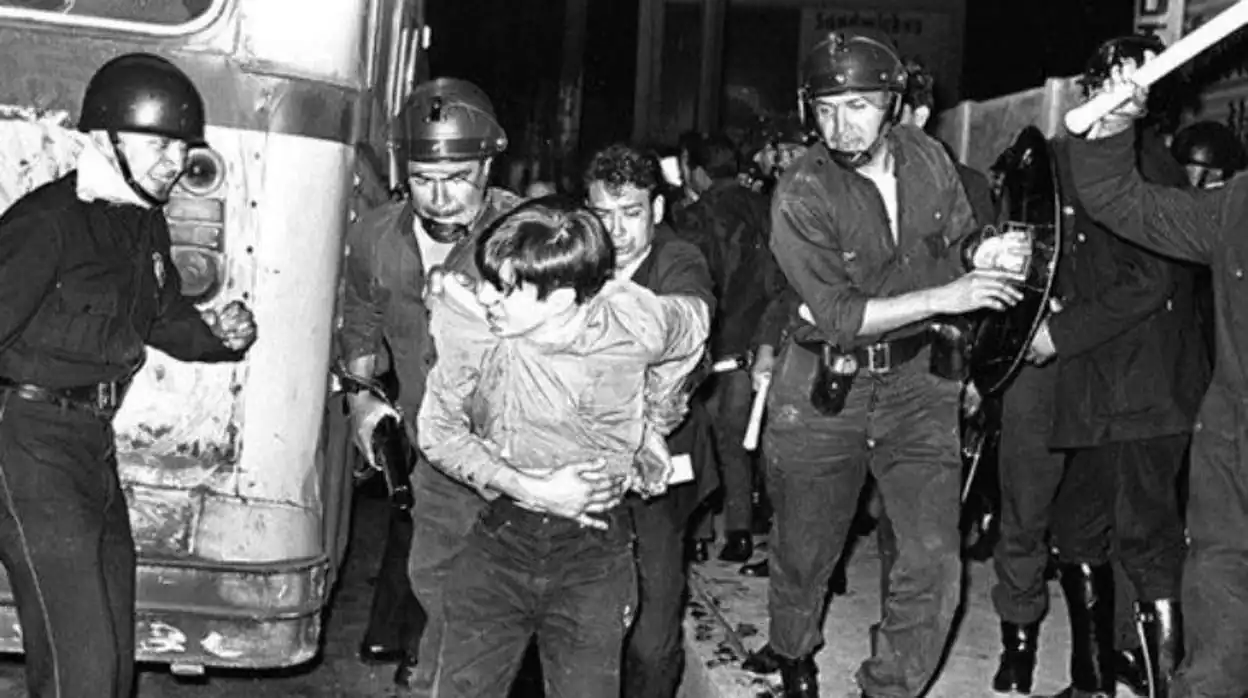

5 mil soldados, 200 tanquetas y el Batallón Olimpia –un grupo paramilitar de la Guardia Presidencial disfrazado de civiles con guantes blancos– rodearon la plaza con la orden de capturar a líderes del CNH.

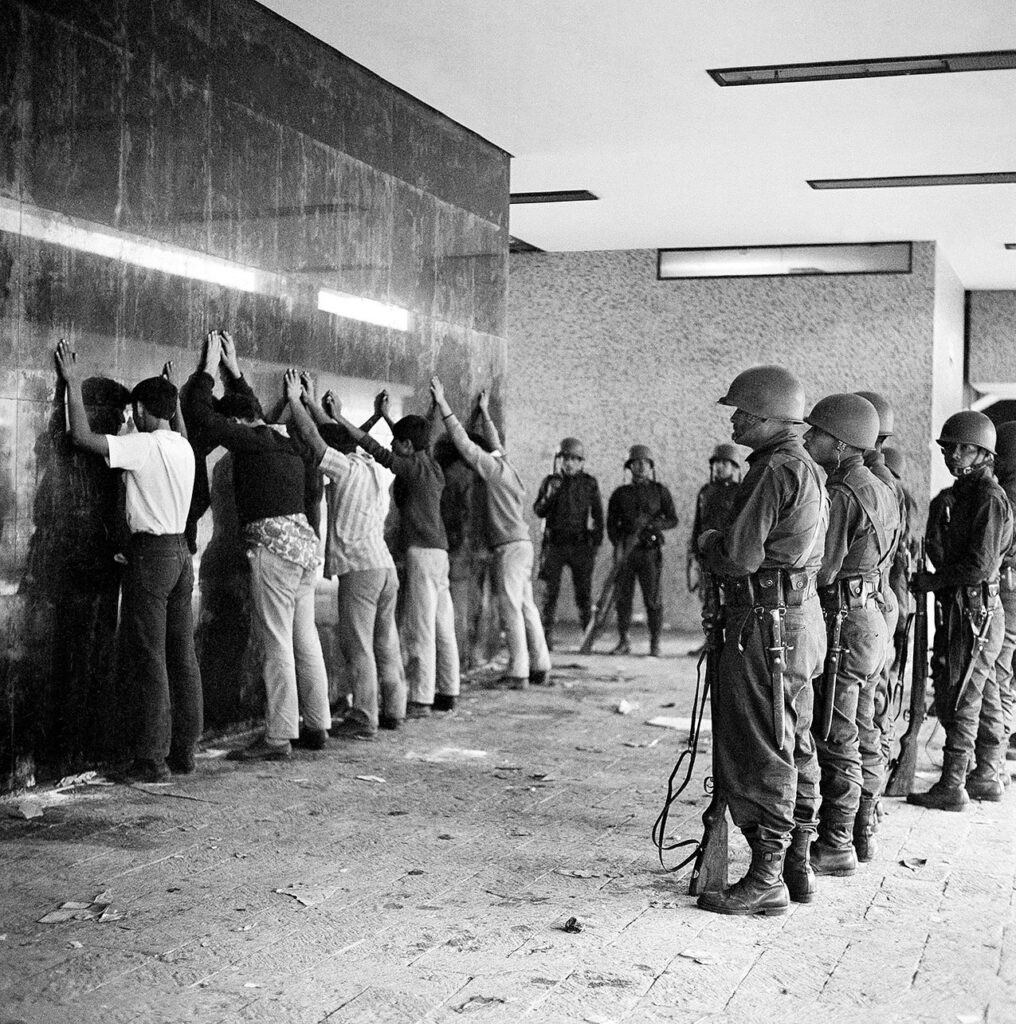

El tiroteo comenzó: francotiradores del Batallón Olimpia dispararon desde azoteas para provocar la respuesta militar, que abrió fuego contra la multitud, edificios y transeúntes. Cuerpos se amontonaban en camiones de basura y militares; niños, periodistas y observadores olímpicos fueron víctimas colaterales.

El gobierno culpó a “francotiradores estudiantiles”, pero documentos desclasificados en 2001 por el National Security Archive revelaron la planificación orquestada por Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez.

Las cifras oficiales hablaban de 30 muertos y 53 heridos, con 2 mil detenidos. Sin embargo, testimonios y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (2006) estiman entre 300 y 400 fallecidos solo ese día, más miles de heridos y desaparecidos.

Consecuencias: Represión, impunidad y un legado de resistencia

La masacre sofocó el movimiento: el CNH se replegó en octubre, logrando solo la liberación de presos y el fin de la ocupación de campuses en diciembre, tras un desgaste brutal.

Los Juegos Olímpicos prosiguieron con la consigna “La Olimpiada de la Paz”, pero el mundo condenó la represión, con boicots simbólicos como el del atleta estadounidense Tommie Smith y John Carlos. La impunidad prevaleció: ni Díaz Ordaz ni Echeverría –quien sería presidente de 1970-1976– enfrentaron justicia plena. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2001 la Recomendación 26/2001, exigiendo reparación a víctimas y disculpas públicas, mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) impulsó en 2018 la Colección M:68 para documentar el movimiento.

Violaciones como el derecho a la vida, la libre expresión y la integridad personal persisten como lecciones no aprendidas.

Hoy, Tlatelolco simboliza la dualidad mexicana: represión estatal versus anhelo de libertad. Marchas anuales honran a las víctimas y exigen verdad, recordándonos que, como dijo el historiador Enrique Krauze, “aquella parte oculta en nosotros se hizo transparente”.

En un México aún marcado por la violencia, el 68 urge: la democracia se defiende en las calles.